コンセプトが形になるまで

「スマホでいけばなを体験できる」という一言に集約するまで

最初のアイデアが浮かんだあとに考えたのは、「これって結局どんなサービスなんだろう?」ということでした。

過去のサービス開発経験から、サービス開発のときに必ず自分自身に問う質問があります。

- それは一言でいうとどんなサービスですか?

- それは誰のどのような問題をどのように解決しますか?

- ターゲットは誰で、どこにどれぐらいいますか?

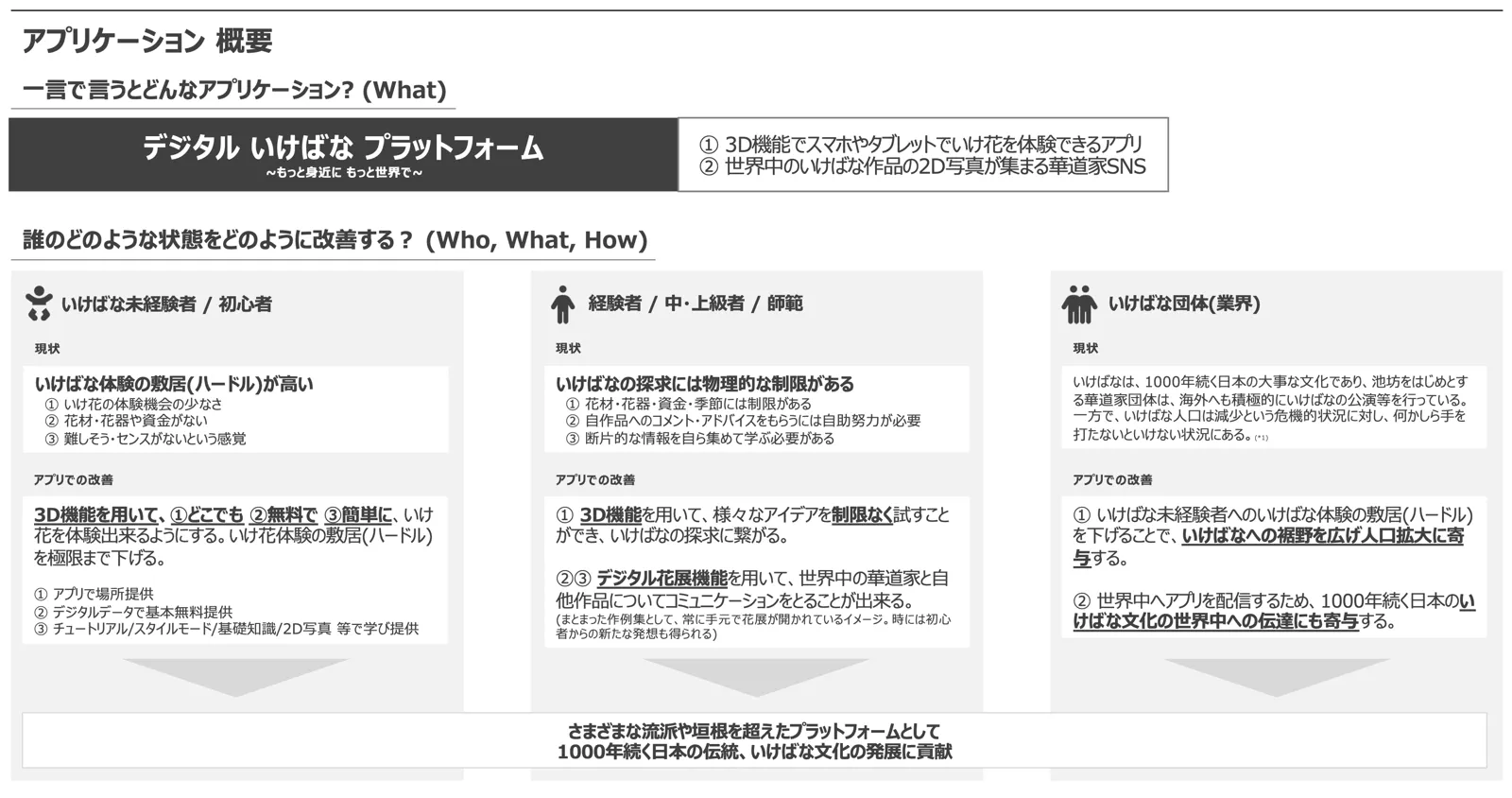

当初自分なりに考えて出した答えは、こうでした。

- 「スマホやタブレットで3Dデータでいけばなを体験できるアプリ」。

- 「いけばな未体験者のいけばなへの敷居を下げること」。

- ターゲットは、知らん、全世界と書いてました。。

今思えば雑な答えですが、まずは出発地点として言語化してみました。この段階でとにかく形にするための言葉が必要でした。後から修正するにしても、出発点はそこからだったと思います。

当時のパワポ

当時のパワポ

初心者と経験者、両方に寄り添う設計

当初の想定では、いけばな未経験者がいけばなという文化に気軽にふれることができ、少しでも興味を持つ人が増えればいいな、という程度でした。しかし、アプリというサービスで継続的に発展していくためには、長く使い続けてもらう必要があります。

未経験者がいけばなに触れるだけでこのアプリの意義がその人にとって終わってしまうのであれば、長く使ってもらうことはできない。そうなればアプリの継続的な発展は見込みづらい。そう考え、いけばなの未経験者だけでなく経験者や現在お稽古に通われている方々にも使い続ける理由のあるアプリにする必要がある、そのように考えが変わってきました。

自分自身がいけばな初心者だから、最初は「未経験者でも楽しく触れられること」にフォーカスしました。でも実際に考えていくと、経験者にとっても「アイデアを試す場」「資材を使わずに練習できる場」として意味があるんじゃないか、と思いはじめました。

誰のためのアプリか?ユーザーの属性によって、抱える課題は異なり必要とする機能も異なるはず。その観点から、いけばな未経験者から経験者までそれぞれのニーズにマッチするよう現在の機能設計に落とし込んでいきました。

もちろん今のままが正解だとは思いませんが、ひとまずこの形で出してみてユーザーの意見を頂きながら少しずつ修正し改善していけば良いと思っています。

いけばなをやってみたい人にとっては、体験の敷居を下げること。すでにやっている人にとっては、新しい表現の実験場になること。その両方をバランスよく実現できたら面白いなと思ったんです。

デジタル化が日本文化に貢献できること

考えを進める中で、国内だけでなく海外にも目が向くようになりました。日本でも「教室が近くにない」「お金がかかる」「自分にセンスがあるのか不安」といったようなハードルがある。でも海外の人にとっては、そもそも教室が存在しないケースも多い。つまり、海外の方がさらに体験の場が限られている。

一方で、オンラインで調べてみたり、私が習っているいけばなの先生から、池坊の海外での公演の話やIKENOBOYSという団体の話を見聞きしました。家元や様々な流派の方々が、いけばな文化の発展・伝達のために尽力されていること、全体的な人口減少や高齢化の波もあり、全体的ないけばな人口は減少傾向にあること、などを知りました。

何でもかんでもデジタル化すれば良いというものではもちろんありません。伝統的な文化を最大限に尊重し、正しく理解し、そのうえでデジタルで出来ることがあるのであれば、試してみれば良い、という考えです。

これらのことから、これは単なるアプリじゃなくて、日本の伝統文化を発展・拡大するツールにもなれるんじゃないか、自分のエンジニアとしての技術が、大げさかもしれませんが、1000年以上続いてきた日本文化に、貢献できるかもしれない。そのように捉えることができる様になりました。

自分が熱中できればそれで良い、というだけではなく、日本人として伝統的な日本文化の発展に貢献することができれば、自分自身の人生にもひとつ意味をもたせることができる、そのように捉えられるようになりました。

コンセプトを改善し続ける

アプリのUI/UXを考える、実際に開発する、使ってもらってフィードバックを得る、そういった一連の中で、何度も何度もコンセプトを改善し続けることになります。

このようなコンセプトを改善し続ける作業は、泥臭いですが、アプリの骨組みになり根幹になります。ここがぶれていたり弱ければ機能も弱くなり得ます。裏紙にひたすらアイデアを書いて、消して、デザインして、作って、フィードバックを受けてまたコンセプトを考え直して。

毎日少しずつ「これかな?」と思う答えに近づいていくけど、同時に「いや、まだ足りない」と思ってやり直す。その繰り返しでした。パワポに落とし込んでいくうちに、ようやく全体像が少しずつ見えてきて、「アプリのコンセプトがこれだ」と言えるようになったのは、だいぶ時間が経ってからのことでした。

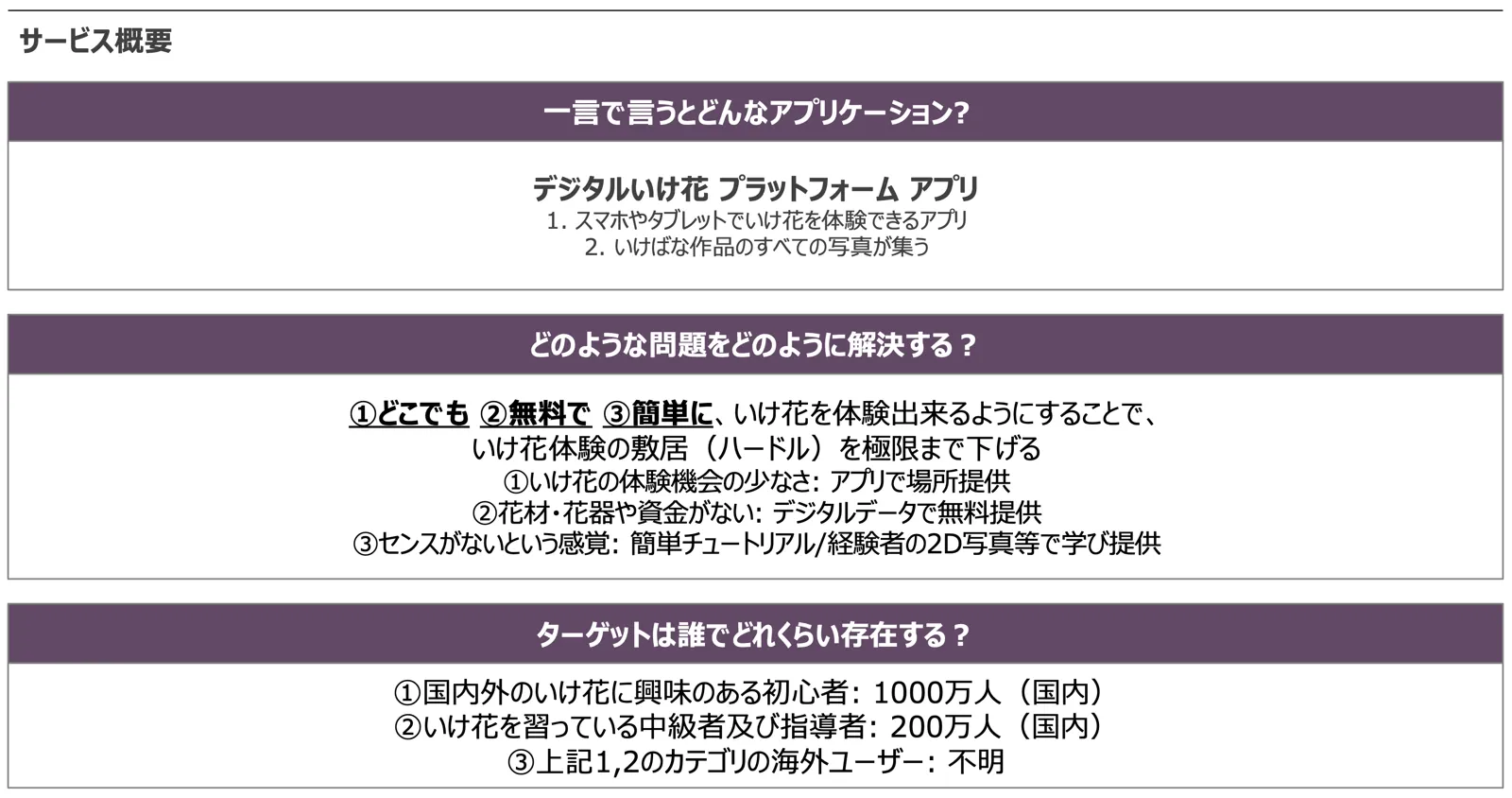

ファーストリリース時点でのコンセプト画像

ファーストリリース時点でのコンセプト画像